Non abbiamo mai osservato così bene come in questi giorni quanto i social siano capaci di influenzare la politica mondiale. È accettabile che possano arbitrariamente censurare i propri utenti, politici compresi? La censura attuata dai Big Tech ci trova istintivamente favorevoli perché non vediamo l’ora di liberarci di Trump, ma siamo sicuri del metodo totalmente autonomo con cui è attuata?

Sono passati quasi due anni da quando mi fu chiesto di scrivere per Immoderati. In occasione del debutto trattai la nuova direttiva europea su social, snippet, copyright e web, argomenti che per lavoro sono spesso costretto ad approfondire. Alla base della mia idea vi era un parallelismo tra i social e una piazza dove le persone potessero incontrarsi, responsabili delle proprie idee e del modo in cui vengono esposte.

Oggi rivendico quanto scrissi anche in virtù di una visione più elaborata: il social va inteso come mero veicolo di comunicazione e chi gestisce la piattaforma deve rimanere il meno responsabile possibile per i contenuti pubblicati dai propri utenti, lontano quindi dalla visione editorialista che la giurisprudenza contemporanea sembrerebbe intenzionata ad attribuirgli. Questo non per schermarne eventuali illeciti, ma per tutelare la libertà d’espressione delle persone. La conseguenza diretta di un onere editoriale è infatti l’instaurarsi di un meccanismo di censura arbitraria: io sono responsabile di ciò che pubblico e scelgo quindi cosa pubblicare.

Quest’ultimo approccio, tendenzialmente corretto in svariati ambiti, risulta incredibilmente semplicistico di fronte all’entità del dibattito politico e alla mole di utenti coinvolti.

Gli utenti, partiamo da qui. Se non paghi un prodotto il prodotto sei tu. Miliardi di persone che twittano, postano e commentano con un solo fine: generare interazioni.

Il vero fulcro dei social sta nel creare un ambiente che catturi l’utenza al suo interno, aspetto fondamentale per poterla organizzare in pacchetti di account definibili come un blocco di consumatori abituali (di notizie, di pubblicità, di contenuti vari) e di conseguenza standardizzabili, targetizzabili, acquistabili e vendibili. È esattamente quanto successe quando Microsoft si disse intenzionata a comprare TikTok, il giovane social della cinese ByteDance. Fu palese fin da subito che un’azienda come Microsoft avrebbe potuto sviluppare l’equivalente di TikTok nel giro di qualche mese. Ma se cercò in ogni modo di concludere l’acquisto fu perché era intenzionata a comprare qualcosa di più del semplice software: gli utenti. È un po’ come acquistare una parte della nostra piazza, il bar centrale. Non si pagano solo mura e arredi, ma in primis il valore dell’attività, determinato dal giro di clienti attuali e potenziali, ovvero coloro che saranno in un secondo momento attratti dalla rete di contatti già presente. La stessa cosa successe quando Facebook Inc. acquistò Instagram e Whatsapp.

C’è un universo attorno a noi che per quanto grande resta un sistema chiuso. Alcuni social sono talmente estesi e pervasivi che non ci rendiamo nemmeno conto che esistano. Google ne è l’esempio emblematico, più che un motore di ricerca è ormai una matrice che impara dalle nostre abitudini e ci sottopone, con l’aspetto di una marmorea oggettività, contenuti appositamente veicolati per interagire con questa o quella controparte (ristoranti, negozi, aziende, media). Talvolta per facilitare la nostra ricerca e… talvolta no.

È il caso di quanto appena occorso con Parler, un social che ha posto il free speech davanti al politically correct ed è per questo divenuto il naturale ripiego dell’alt-right americana bannata dagli altri. Proprio da Parler sembrerebbe essere nata l’idea dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio.

Dopo la sospensione dell’account di Trump su Facebook, il ban permanente inferto da Twitter e la rimozione dell’app di Parler dall’App Store, anche Google ha optato per escludere il social “senza censura” dai risultati di ricerca. Non comparirà alcun messaggio digitando “Parler”. Semplicemente non comparirà nulla, per lo meno nulla di ciò che stiamo cercando. Può sembrare incredibile, ma Google resta un sito web privato e in virtù di questa logica decide cosa inserire all’interno delle sue pagine, incurante che la quasi totalità della navigazione web è veicolata dallo stesso sito al punto che il concetto di Dark Web è definibile come web non accessibile dai risultati di Google. Non è tutto: Amazon, che ospita i server di Parler, ha deciso di disabilitarli rendendo il sito inaccessibile. Nel giro di qualche giorno Parler non solo non esisterà più, ma non rimarrà più traccia della sua passata esistenza.

Google LLC è proprietaria anche di Android, Google Play (da cui è già stata rimossa l’app di Parler) e ovviamente Youtube. Nel social dei video per eccellenza non sono rare le polemiche in cui utenti, anche professionisti, denunciano ban e sospensioni improvvise quanto apparentemente ingiustificate. Molti youtuber a causa di questa difficile convivenza si spostati su Twitch, social nato per il game-streaming che ospita oggi discussioni di ogni genere, acquistato nel 2014 da Amazon.com Inc.

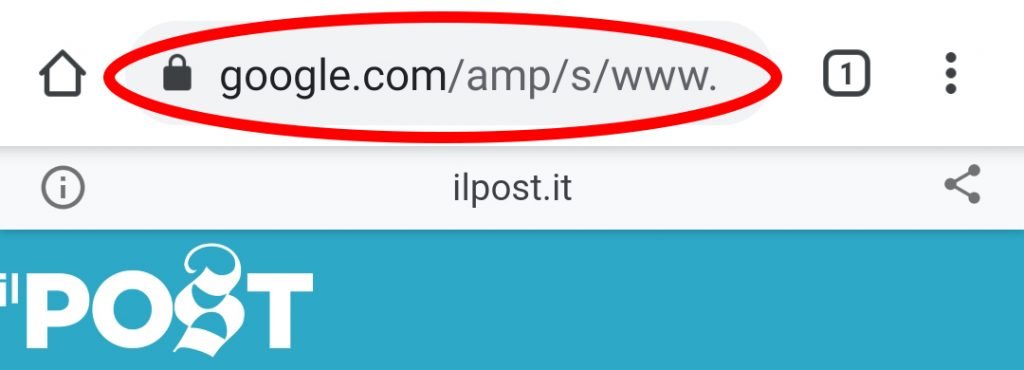

La realtà è percezione, scriveva Marco Aurelio, tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità. Il web come luogo libero per antonomasia è una concezione sempre più passatista, non c’è modo migliore di spiegarlo che tramite uno snippet. Letteralmente frammento, è la porzione di codice con cui è costruito un contenuto esterno, la pagina di un giornale ad esempio, che viene importata all’interno di un altro sito. Google quotidianamente copia fedelmente parti del codice di alcuni giornali all’interno delle proprie pagine web. Quando clicchiamo sul risultato di ricerca di un articolo (es.) del Post ed apriamo il link convinti di accedere al sito web del Post può capitare di essere reindirizzati su un’altra pagina di Google, che riproduce in tutto e per tutto l’articolo che stiamo cercando. È difficilissimo rendersene conto, perché non vi è nulla di diverso nella pagina che appare, se non il sito riportato nella barra degli indirizzi, in questo caso leggeremo www.google.com/… .

È legale? Diciamo che è una zona grigia parzialmente giustificabile dalla necessità di Google di caricare velocemente i risultati di ricerca e dall’esigenza dei siti di news di comparire costantemente in quegli stessi risultati, pena l’anonimato. I giornali infatti si trovano in seria difficoltà nel difendere i propri contenuti perché senza il ponte che il motore di ricerca getta tra utenti e articoli sarebbero condannati all’oblio. La direttiva europea intervenne anche per sancire a chi spettassero i proventi di un’eventuale pubblicità su queste pagine dal momento che gli utenti, i consumatori, soliti accedere alle notizie direttamente da Google erano totalmente ignari del meccanismo nascosto dietro a ciò che leggevano e tecnicamente fruivano di contenuti di cui ignoravano la proprietà.

Ecco che iniziano a delinearsi meglio i contorni netti di questo universo chiuso, monopolista e piramidale, solo apparentemente libero perché in costante espansione.

La discussione politica ormai si svolge preminentemente sui social, dove si miete anche larga parte del consenso. Da qui nasce il dilemma della censura. Se l’esigenza di censurare contenuti inappropriati di vario genere non è di per sé condannabile, ma è anzi auspicabile, di contro una democrazia liberale non può tollerare passivamente che questa censura sia arbitrariamente definita da un soggetto monopolista o da un cartello oligopolista. Nonostante la mole esorbitante di contenuti fruibili non possiamo confidare ciecamente nell’appropriatezza dei risultati propinati da questo sistema totalmente autonomo, che è ad oggi libero di escludere di propria iniziativa i contenuti che esso stesso reputa inappropriati secondo il proprio metro di giudizio e di applicare questo metro letteralmente ad ogni singola persona che si connetta alla rete. Da pc e da smartphone, da browser e da app… Non chiamateli privati, non lo sono più. Almeno non nel senso classico del termine, vista anche la pubblica funzione che svolgono a livello internazionale. Sono qualcosa di nuovo, mai esistito prima, un privato che è riuscito ad espandersi al punto da diventare la pubblica piazza che ospita le diverse prospettive politiche della democrazia, de facto l’unica piazza. Cinema, televisione, giornali, podcast non raggiungono neanche lontanamente l’interazione tra utenti caratteristica dei social, né i tempi di fruizione attiva. Non possiamo pretendere che questi giganti regolino autonomamente la community come un blog, ma è al contrario la comunità che deve definire i limiti entro i quali queste enormi piattaforme possano operare.

È ora ancor più chiara l’importanza di non cadere nell’approccio sbrigativo che le vorrebbe equiparate ad un editore o ad una televisione: non sono di parte, non hanno concorrenza, non hanno contrappesi e i loro contenuti non sono creati da collaboratori. Se di responsabilità si vuole parlare è ancora una volta è necessario responsabilizzare la platea, in questo caso eminentemente attiva. È un percorso lungo e difficoltoso, ma insostituibile. Ogni persona deve essere libera di esprimersi e responsabile di ciò che pubblica. Non tanto di fronte alla policy, ma di fronte alla legge.

Deve scattare un campanello d’allarme quando vediamo che le grandi imprese sopracitate hanno il potere di censurare il Presidente degli Stati Uniti senza l’intervento di un’authority o di un garante, anche se si tratta di Trump, che ha fatto di tutto per essere estromesso. È preoccupante osservare come, guidati dall’emotività e dalla brama di de-responsabilizzazione, abbiamo senza troppe remore appaltato ai Big Five (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google intesa come Alphabet) il diritto di dirimere il bene dal male e di sancire nel dibattito politico -e non solo- le regole di ciò che è concesso e di ciò che non lo è.

La censura per giunta non elimina i problemi, li nasconde. Questa può essere utilizzata per smussare le contingenze del momento, evitando ad esempio una rivolta, ma la domanda che sorge spontanea è: il tizio con la maglia “Camp Auschwitz” che ha partecipato all’incursione al Campidoglio, censurato un Trump, quanto impiegherà a trovarne uno nuovo? Sarà magari lo stesso Trump, candidato più votato nella Storia degli Usa dopo Biden, a ripresentarsi nel 2024 con un suo social?

1 comment